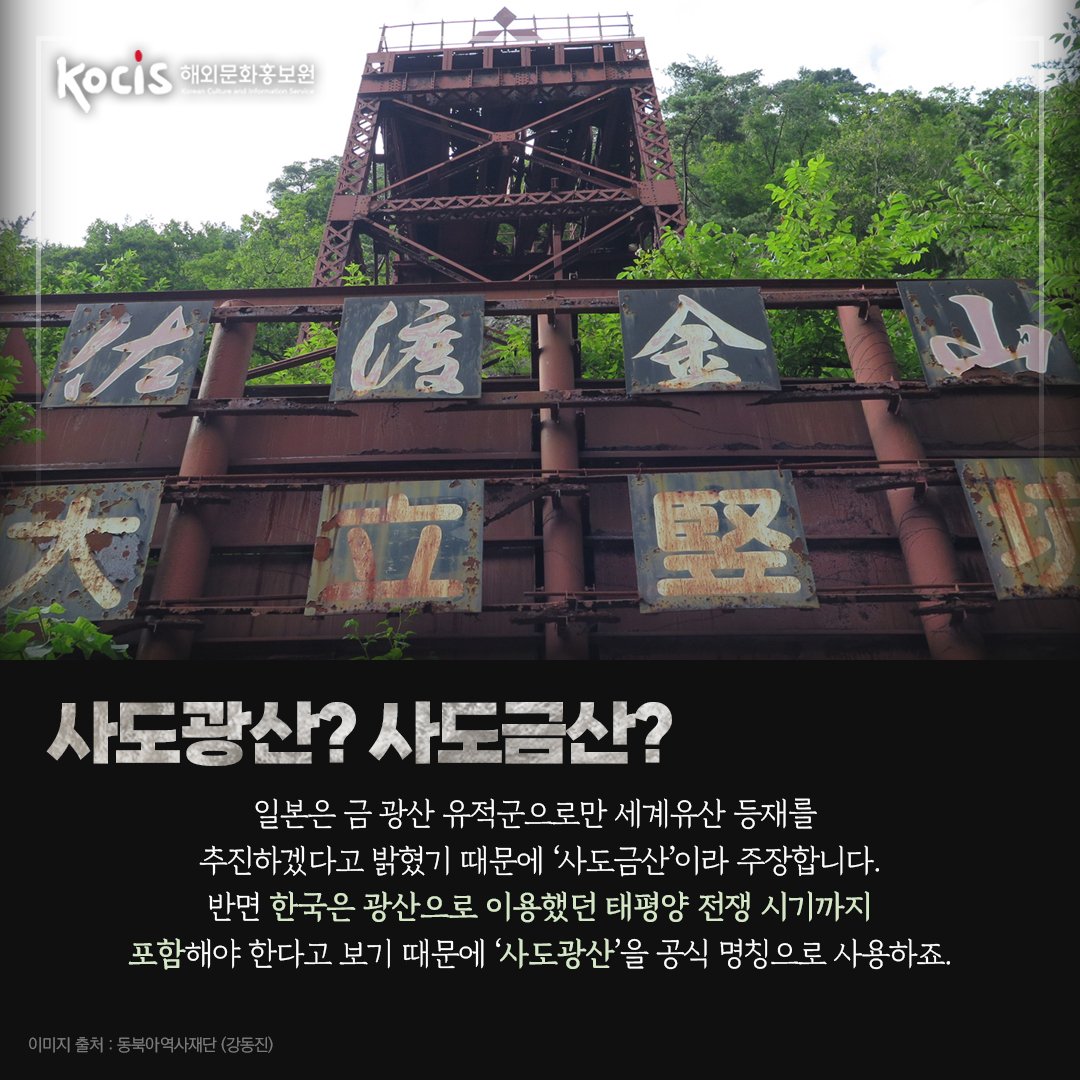

사도광산은 일본 니가타현 사도섬에 위치한 역사적 금·은 광산으로 1601년부터 에도시대, 근대화 시기를 거쳐 1989년까지 운영되었습니다. 근대 일본 산업화와 일본 제국의 침략전쟁, 그리고 조선인의 강제동원이라는 역사적 아픔을 동시에 내포하고 있습니다.

2024년, 이곳은 유네스코 세계문화유산으로 등재되었습니다. 그러나 등재 과정은 단순한 문화유산 등록을 넘어 한일 간 치열한 외교전이었고, 역사 해석을 둘러싼 깊은 갈등이 반영된 결과였습니다. 일본은 사도광산의 ‘에도시대 중심’ 가치를 내세우며 근대 강제동원 시기를 별도로 분리하려 했지만, 한국 정부와 국제사회의 강한 요구로 인해 ‘전체 역사’를 반영하는 조건으로 등재가 결정되었습니다.

| 연도 | 주요 사건 |

|---|---|

| 1601 | 사도광산 발견 및 본격 채굴 시작 |

| 1603 | 에도 막부 직할령 설정 및 관리 |

| 1868 | 메이지 정부 관유화, 근대화 시작 |

| 1896 | 미쓰비시 합자회사 인수 |

| 1918 | 미쓰비시 광업 주식회사 관리권 확보 |

| 1939~45 | 조선인 강제동원 및 전시 군수 공장화 |

| 1989 | 자원 고갈로 채굴 중단 및 폐광 |

| 2024 | 유네스코 세계유산 등재(전체 역사 반영 조건) |

한국 정부는 일본으로부터 다음과 같은 공식 약속을 받아냈습니다. 사도광산 현장과 인근 박물관에 조선인 노동자 등 강제동원의 진실을 알리는 전시물을 설치하고, 일본 정부 주도로 매년 추도식을 열어 노동자들의 고난을 추모한다는 것입니다. 또한, 일본은 역사 해석과 전시에 대해 한국과 긴밀히 협의하며 지속적으로 개선할 것을 약속했습니다.

하지만 이번 합의에는 강제동원의 ‘법적 책임’ 인정이나 ‘배상’ 문제에 대한 명확한 진전이 없었기에 국내에서는 우려와 비판도 적지 않습니다. 한국은 역사적 진실을 국제사회에 알리는 중요한 성과를 거두었으나, 그와 동시에 외교적 타협과 역사적 손실을 함께 감수해야 했습니다.

사도광산 사건은 단순한 문화유산 등재가 아닌, 역사를 기억하고 미래를 성찰하는 국제적 외교이자 역사 인정의 싸움이었습니다. 우리에게 남겨진 교훈은 “역사적 사실을 정면으로 마주하는 것”의 중요성과, “국제사회에서 협상을 통해 진실을 지키고 약속을 이끌어내는 노력이 얼마나 어려운지”를 재확인한 사례라는 점입니다.

역사는 과거를 넘어 현재와 미래를 잇는 다리입니다. 사도광산의 이야기가 우리 모두에게 깊은 성찰과 배움의 기회를 제공하기를 바랍니다.