성경 에스더서는 흥미로운 이야기와 극적인 반전으로 가득 차 있습니다. 그 시작을 알리는 아하수에로 왕과 와스디 왕후의 이야기는 오랫동안 많은 궁금증을 자아냈죠. 특히 에스더 1장 11절, 왕이 와스디 왕후에게 “왕관을 쓰고” 나오라고 명령하는 장면은 단순한 명령 이상의 의미를 담고 있다는 해석이 있습니다. 정말 아하수에로 왕은 와스디에게 ‘왕관만’ 쓴 채, 즉 벌거벗은 몸으로 연회에 나타나라고 했던 걸까요? 오늘 블로그에서는 이 도발적인 해석의 근거와 시대적 배경을 통해 와스디의 선택을 재조명해보고자 합니다.

📜 문제의 구절: “왕관을 쓰고 나오라”

에스더 1장 10-11절을 보면, 아하수에로 왕이 술이 거나하게 취해 기분이 좋아지자, 일곱 내시에게 명령하여 “왕후 와스디를 청하여 왕관을 정제하고 왕의 앞으로 나아오게 하여 그의 아리따움을 뭇 백성과 지방관들에게 보이게 하라 이는 왕후의 용모가 보기에 심히 좋음이라”라고 기록되어 있습니다. 표면적으로는 왕후의 아름다움을 자랑하고 싶어 왕관을 쓰고 나오라는 명령처럼 보입니다.

🕍 유대교 전통의 해석: “왕관만 착용”의 충격적 의미

하지만 유대교 랍비들의 전통적인 해석은 훨씬 충격적입니다. 바빌로니아 탈무드에서는 에스더 1장 11절의 “왕관을 쓰고”라는 구절을, 왕이 와스디에게 왕관 외에는 아무것도 걸치지 않은 채, 즉 벌거벗은 몸으로 나타나라고 명령했다고 해석합니다. 이는 왕이 자신의 권력을 과시하고 왕후의 아름다움을 노골적으로 드러내어 연회의 흥을 돋우려 했다는 의도로 이해됩니다. 이러한 해석은 와스디가 왕명을 거역한 이유에 대한 강력한 설득력을 제공합니다. 자신의 존엄성을 짓밟는 명령에 대한 저항이었다는 것이죠.

🏛️ 시대적 배경: 페르시아 왕비의 삶과 고대의 금기

이러한 해석이 전혀 근거 없는 것은 아닙니다. 당시 페르시아 제국의 문화적 배경을 살펴보면 몇 가지 단서를 찾을 수 있습니다.

- 왕실 여성의 제한된 생활: 페르시아 제국 시대에 왕비나 후궁들은 공개적인 장소에 모습을 드러내는 것이 매우 제한적이었습니다. 왕비는 왕의 허락 없이는 공식 석상에 나타나지 않았으며, 특히 남성들이 모인 대규모 연회에 참석하는 것은 극히 드문 일이었습니다.

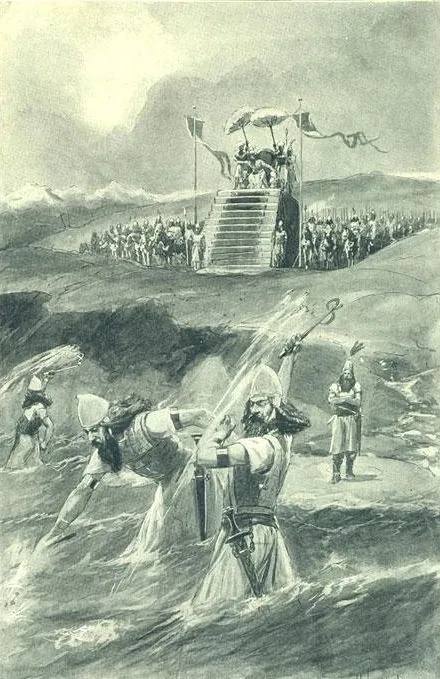

- 리디아 왕 칸다울레스의 비극: 에스더 시대보다 앞선 이야기지만, 고대 사회의 관념을 보여주는 유사한 사례가 있습니다. 헤로도토스의 『역사』에 등장하는 리디아의 왕 칸다울레스(기원전 8세기경) 이야기입니다. 칸다울레스는 자신의 아내가 세상에서 가장 아름답다고 생각해, 신하인 기게스에게 몰래 아내의 벌거벗은 모습을 보도록 강요했습니다. 이를 알게 된 왕비는 모욕감을 느끼고 기게스에게 “왕을 죽이고 나를 아내로 삼아 왕이 되거나, 아니면 네가 죽으라”는 선택을 강요합니다. 결국 기게스는 칸다울레스를 죽이고 왕위에 오르게 되죠. 이 이야기는 고대 사회에서 여성, 특히 왕비의 신체를 공개적으로 드러내는 것이 얼마나 큰 금기였으며, 왕의 어리석은 자랑과 권력 남용이 어떤 비극을 초래할 수 있는지를 잘 보여줍니다.

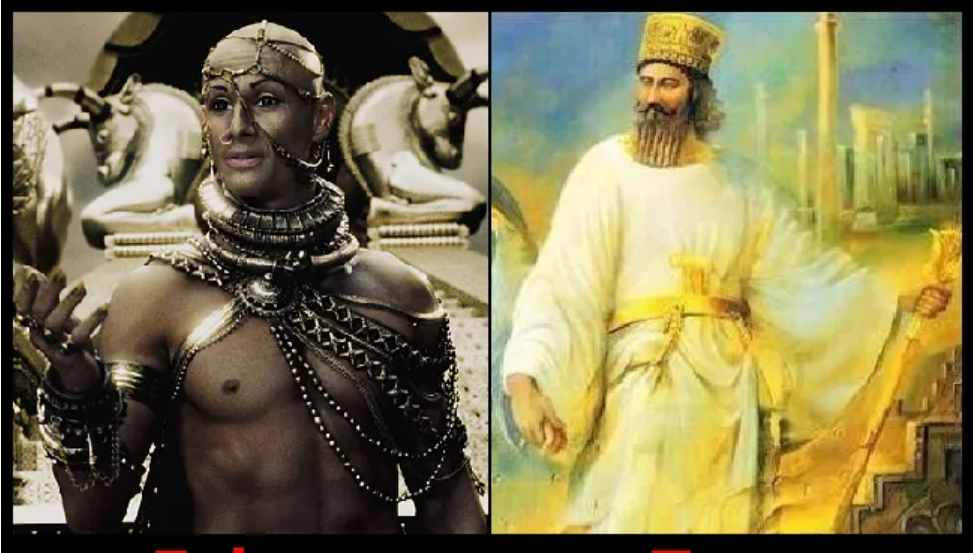

👑 아하수에로 왕, 그는 누구인가? (크세르크세스 1세)

에스더 1장에 등장하는 아하수에로 왕은 역사적으로 **페르시아 제국의 크세르크세스 1세(Xerxes I, 재위 BC 486–465)**로 보는 것이 학계의 정설입니다. 그는 어떤 인물이었을까요?

- 거대한 야망과 과시욕: 크세르크세스 1세는 대규모 그리스 원정(살라미스 해전의 패배로 유명)을 감행하고, 페르세폴리스 등 웅장한 건축물을 남긴 왕입니다. 에스더 1장에서 180일 동안이나 자신의 부와 권세를 과시하며 대규모 연회를 베푼 모습은 그의 이러한 성향을 잘 보여줍니다.

- 감정적이고 충동적인 성격: 고대 역사가 헤로도토스는 그를 위엄 있지만 동시에 분노에 차고 충동적이며, 감정 기복이 심한 인물로 묘사합니다. 술에 취해 와스디에게 무리한 요구를 한 것도 이러한 성격과 무관하지 않아 보입니다.

- 절대 권력과 그늘: 페르시아 제국의 절대 군주로서 그의 명령은 곧 법이었습니다. 하지만 에스더서에서는 그가 종종 신하들의 조언에 쉽게 좌우되거나 자신의 명령을 잊는 등, 절대 권력 이면의 인간적인 한계와 우유부단함도 드러냅니다.

이러한 아하수에로 왕(크세르크세스 1세)의 성격과 당시 제국의 위상을 고려할 때, 술과 잔치의 흥에 취해 왕후 와스디에게 “왕관만 쓰고 나오라”는, 즉 그녀의 몸을 과시의 대상으로 삼으려는 명령을 내렸을 가능성은 충분히 제기될 수 있습니다.

💡 결론: 와스디의 거절, 불복종인가 존엄성 수호인가?

에스더 1장 11절의 “왕관을 쓰고”라는 표현 자체는 단순히 왕관을 착용하라는 의미로 해석될 여지도 있습니다. 그러나 유대교의 전통적인 해석과 당시 페르시아 및 고대 사회의 문화적 배경, 그리고 아하수에로 왕의 성향을 종합적으로 고려하면, 왕이 와스디에게 왕관 외에는 아무것도 걸치지 않은 상태로 나오라는 모욕적인 명령을 내렸을 가능성을 배제하기 어렵습니다.

만약 그렇다면, 와스디의 거절은 단순한 왕명 불복종을 넘어, 자신의 인격과 왕비로서의 존엄성을 지키기 위한 용기 있는 선택으로 재해석될 수 있습니다. 이는 남성 중심의 고대 사회에서 한 여성이 자신의 가치를 지키려 했던 저항의 목소리일지도 모릅니다.

“왕관만 쓰고 내게 나오라”는 자극적인 제목처럼, 에스더 1장의 이 짧은 에피소드는 우리에게 성경 본문 이면에 숨겨진 깊은 사회적, 문화적 맥락을 탐구하게 만듭니다. 와스디의 이야기는 오늘날 우리에게도 권력의 남용과 인간 존엄성의 가치에 대해 다시 한번 생각하게 하는 중요한 메시지를 던지고 있습니다.